L’exacerbation des extrémismes se manifeste toujours au détriment des peuples.

Comment les peuples peuvent-ils en partie l’oublier et nourrir ces extrémismes qui leur nuiront ?

C’est la difficile et impérative question à laquelle il nous faut collectivement tenter de répondre dans ce CNC de rentrée marquée par l’horreur du terrorisme.

Non seulement parce qu’elle est le reflet d’une infiniment triste actualité, mais encore parce qu’il est maintenant de notre devoir d’organisation démocratique d’y apporter à notre niveau des réponses à très court terme et éviter que cette tendance ne continue à prospérer dans notre pays et en Europe.

Et les peuples sont d’autant plus oublieux de ce risque, lorsque le relativisme des idées et la peur de l’avenir, ne leur permettent pas de se projeter dans une réalité à laquelle ils sont appelés à participer pour le bien du plus grand nombre.

C’est pour cela que cette rentrée apparaît comme une zone de plus grand danger, au milieu d’incertitudes multiples qui nourrissent ce relativisme et cette peur du lendemain.

Nous sommes, encore plus qu’au printemps dernier, dans une zone de combats multiples à mener pour notre syndicalisme.

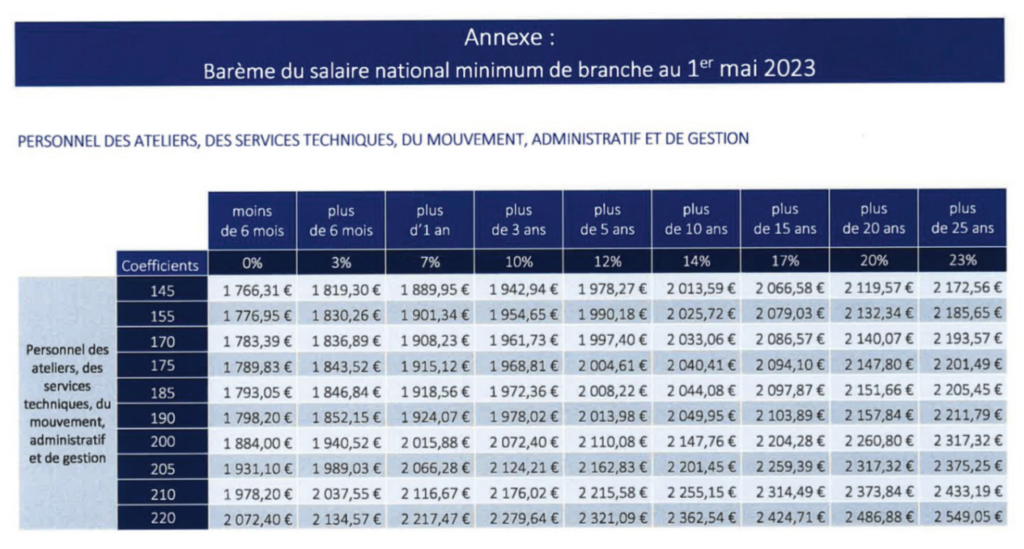

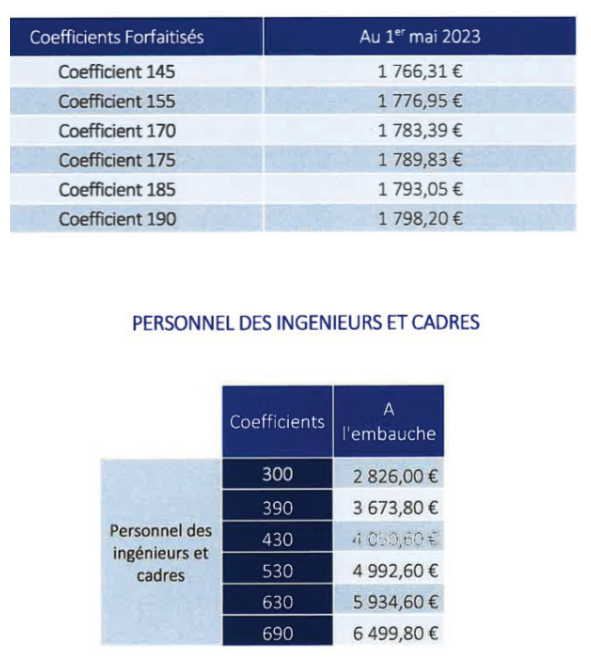

1/ Incertitudes sur le front du pouvoir d’achat, selon une première estimation dévoilée par l’Insee, l’inflation en France a atteint 4,9 % sur un an.

Les prix des produits alimentaires ont progressé de 9,6% entre septembre 2022 et septembre 2023 Les prix de l’énergie ont augmenté de 6,8 % sur un an en août, en raison de la hausse de 10 % des tarifs de l’électricité et du rebond des prix de l’essence.

Ces chiffres, cumulant désormais alimentation et énergie, ont un impact fort sur le pouvoir d’achat des salariés de nos branches qui, malgré certaines négociations, ne suffisent pas à compenser la hausse des prix. Situation inédite : même dans de grandes entreprises de transport, certains salariés nous ont confié ne pas déjeuner pour faire des économies indispensables !

Comment espérer trouver des solutions dans ce contexte, si ce n’est en poursuivant la négociation avec les employeurs de nos différents secteurs pour aboutir à des résultats ?

Encore et toujours les conditions d’emploi et de travail doivent être notre première préoccupation et seules nos actions auprès des salariés nous permettent de mesurer les écarts constatés.

Pour la FGTE-CFDT, il s’agit de continuer à investir et réinvestir encore le terrain. De mettre le rôle de notre syndicalisme de proximité au cœur de nos actions.

2/ Incertitude de cap politique et absence de dynamique mobilisatrice. Le Gouvernement avec un projet de loi finances à la recherche d’un rétablissement de l’orthodoxie budgétaire ne propose pas de solutions permettant de rassurer nos concitoyens pour les mois et années à venir.

Ce même Gouvernement porte un discours de transition écologique basé sur des annonces non financées ou sur le développement massif des énergies renouvelables et de la voiture électrique.

Nous partageons évidemment la nécessité et l’urgence de cette transition et la FGTE/CFDT contribue activement aux concertations gouvernementales sur la planification de la transition écologique dans les transports. Mais cette transition ne pourra pas être juste si elle se conçoit sans ou malgré les travailleurs. Elle ne sera pas crédible si elle se réduit à une parole « magique » sans moyens associés, notamment pour l’accompagnement des plus fragiles, ou si elle n’est pas cohérente avec les autres politiques menées. Ce double discours conduit directement à la défiance des citoyens, au rejet de la transition et au succès des idées simplistes portées par les populistes.

Ainsi, comment mettre en avant un objectif de transfert modal de la route vers le rail alors même que le transport de marchandises SNCF est aujourd’hui sacrifié pour anticiper une injonction que la commission européenne n’a même pas encore formulée ?

En effet, celle-ci a ouvert une enquête sur 5,4 milliards € d’aides publiques indues dont elle pourrait demander le remboursement.

Pour éviter cette possible décision de la Commission, le gouvernement précipite la restructuration de Fret SNCF ainsi que l’abandon de certains marchés.

Les annonces de ce scénario dit « de discontinuité » sont brutales pour les salariés :

- Liquidation de Fret SNCF et son explosion en 2 filiales dont le capital serait ouvert

- Suppression de 500 postes

- Abandon de 30% des trafics

- Cession des locomotives

A la différence de l’Allemagne où une procédure similaire est en cours, le Gouvernement Français a donc choisi de baisser pavillon alors même que le Fret Ferroviaire est une vraie solution en matière de transition écologique.

Cet exemple illustre les dommages d’un double discours qui alimente à la fois le discrédit de la transition et le sentiment anti-européen.

Pour la FGTE/CFDT un tel plan est inacceptable et nous le combattons par tout moyen en montrant que d’autres voies sont possibles !

3/ Mais le plus grand risque de cette rentrée est sans doute celui d’une cohésion sociale abîmée.

Après avoir souhaité tourner la page des retraites, y compris en prenant les décrets dans la précipitation, en souhaitant tourner rapidement la page des émeutes de cet été, en entendant tourner la page de la réforme de l’assurance chômage par une négociation corsetée, le Gouvernement s’enfonce dans une crise de légitimité dangereuse.

Dans nos secteurs, nombreux sont ceux qui visent une revanche dans la rue en rapportant de la conflictualité à l’occasion des JO 2024.

Face à ce risque, la démocratie sociale doit fonctionner pour apporter des solutions négociées en réponse aux besoins des salariés. Alors que des collectifs de salariés émergent pour porter des revendications sans avoir la capacité de négocier, nous devons amplifier notre représentativité électorale, afin de porter notre voix encore plus haut.

Les militants de nos branches travaillent sans relâche pour que la CFDT reste la première organisation syndicale représentative en France: nous avons récemment enregistré des résultats encourageants dans la logistique et espérons progresser très nettement dans les élections CSE qui auront lieu à Aéroports de Paris dans les prochaines semaines.

Être représentatifs dans les entreprises de nos secteurs c’est aussi balayer large pour représenter et défendre nos idées, nos valeurs, les communiquer au plus grand nombre.

Alors oui, cette rentrée apparait sombre et pleine d’incertitudes mais nous pouvons, en occupant l’espace auprès des travailleurs, auprès des pouvoirs publics, auprès de toutes celles et de tous ceux que nous croisons expliquer et afficher nos positions.

Au sein de nos structures, nous devons continuer de traiter les cas d’atteintes inacceptables à nos valeurs et, ceci, sans concession -dans le périmètre FGTE, un syndicat a dû ainsi procéder à une radiation en septembre. Mais contre les extrêmes, il ne suffit plus de dire « non », il faut montrer qu’une alternative meilleure existe alors qu’approchent les élections européennes puis présidentielles.

Il est aussi de notre devoir d’organisation syndicale démocratique de démontrer qu’un avenir positif est possible.

Par la proximité, en créant des protections dans une période de transformation mais aussi en portant un argumentaire clair sur l’importance de préserver une démocratie sociale et ouverte, nous devons créer le débat autour de nous, donner à nos interlocuteurs la possibilité de se donner d’autres perspectives ou simplement de se poser des questions.

Notre Fédération a vu par ailleurs dans son périmètre plusieurs congrès importants ces dernières semaines, celui du SPASAF, celui de l’UFETAM et de l’Union Fédérale des retraités.

Ce sont autant d’occasions pour la FGTE de faire passer des messages, d’échanger avec les militants ; ce sera aussi le cas en octobre et novembre lors de rassemblements militants de l’Union Fédérale Route en présence du ministre des transports ou encore de l’Union fédérale des cheminots.

Par ailleurs, au travers de l’Institut ARTIS, la FGTE entend mener une politique d’émancipation de ses adhérents et de ses militants en systématisant dans toutes ses formations les sujets en lien avec la transition écologique, la solidarité et la prise de conscience du danger des extrêmes.

Enfin, pour la FGTE/CFDT, la solidarité s’exprime aussi auprès de tous les peuples qui subissent les effets de la guerre ou de catastrophes naturelles.

Au mois de septembre, dans la continuité de ses actions menées en Ukraine notre Fédération a répondu présente avec un convoi humanitaire de militants à destination du Maroc suite au tremblement de terre.

C’est dans un esprit de cohésion sociale que nous œuvrons chaque jour.

Nous devons nous employer à passer les bons messages, à travailler de concert avec d’autres, sur les bases du Pacte du Pouvoir de Vivre et de nos orientations de congrès.

Les alternatives sont possibles, nous en avons la conviction.

Nous devons travailler à trouver le bon équilibre pour les salariés. Nous devons plus que jamais mettre nos valeurs en avant, les expliquer, les défendre.

Nous devons continuer de lutter contre toutes formes d’inégalités au travail et au-delà.

Nous avons la possibilité de le faire en étant représentatifs dans les entreprises.

Nous avons aussi la possibilité de le faire dans notre quotidien.

Plus que jamais le poids de nos convictions devra faire la différence.